新闻

下面这张图可以做一个简单的对比 -海运高柜

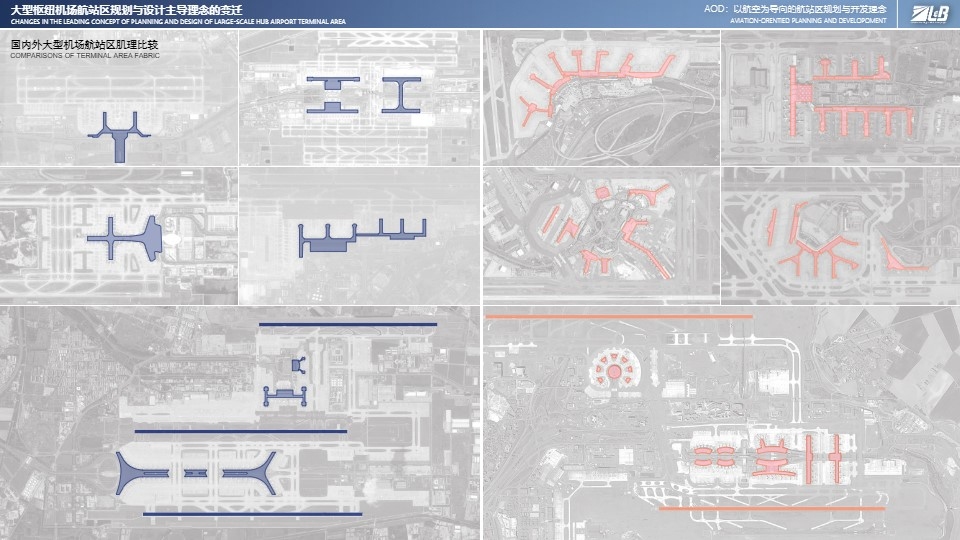

空运新闻 | 2020-12-10 21:44它确实很传统,很多东西是不变的,而且在可以预见的未来可能也不会变。由于737max停飞、A380退役等事件,也许航空公司从运营角度考虑,未来可以使用的机型只会越来越少,越来越标准化,而不会有新的或者高科技的航空器出现,这可能是未来十年几十年的常规态势。所以我们可以做文章的地方,应该主要集中在陆侧、集中在航站楼,包括整个陆侧一个大的前区。比如最极真个例子是迪拜机场,也是世界着名的航站楼,当建筑跟空侧运行区域产生冲突的时候,采用了一种把整个航站楼埋在空侧的地下这种方式来规避冲突,这是为了说明,航站区的形态弹性是比较大的。

民航资源网2020年12月10日消息:2020年11月18-19日,民航资源网主办的2020民航趋势论坛在郑州举办,本次论坛以“育新机·开新局 疫情常态下中国民航的突围之道与竞争力打造”为主题,邀请国内外民航业相关人士,共同探讨疫情对航空业的中长期影响,思考行业格式战略调整及发展趋势,分析中国航司发展存在的题目与不足。兰德隆与布朗中国公司设计总监刘辉发表《AOD:理念的变革,以航空为导向的航站区规划与开发新形态》主题演讲,对大型关键机场航站区的规划与设计面临的困境进行分析,国际货运 空运价格,并提出了未来破局发展的趋势思考。

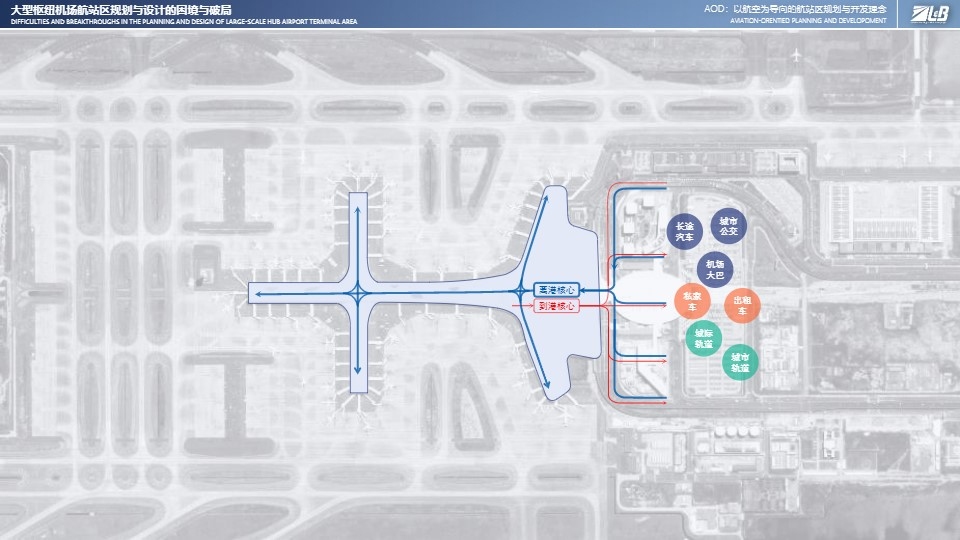

泰戈尔机场官方公布,旅客从车道边下客到登机最短间隔只需要走80米,与现在东亚国家里面动辄走800米或者1000米的间隔,对比强烈。但是这种方式比较适合于小机场,到了大机场的时候,再用这种逻辑做的话,实际上会很难承受它最后出现的一个形态,但是这种基本的组织模式是不会变的。我们现在这一批新建的机场里面可以看到,从大兴机场以及后续陆续新建的机场,都在运用核心与发散的逻辑往缩减旅客的步行间隔。

可以看一下首都机场的历史运营数据,从1999年建成二号航站楼的时候,预计T1、T2两个航站楼,也就是西区可以满足大概3000万的一个量。但是实际上到了2002年,它的量已经达到2700万,到了08年奥运会那年,东区首都航站楼群建成的时候,整个T1、T2加起来的量已经远远超过实际的设计收留量,达到了5500万次。08年把东区T3航站楼群建完之后,大家觉得这个已经是全球单体最大的航站楼了,我们就不需要再修航站楼了。

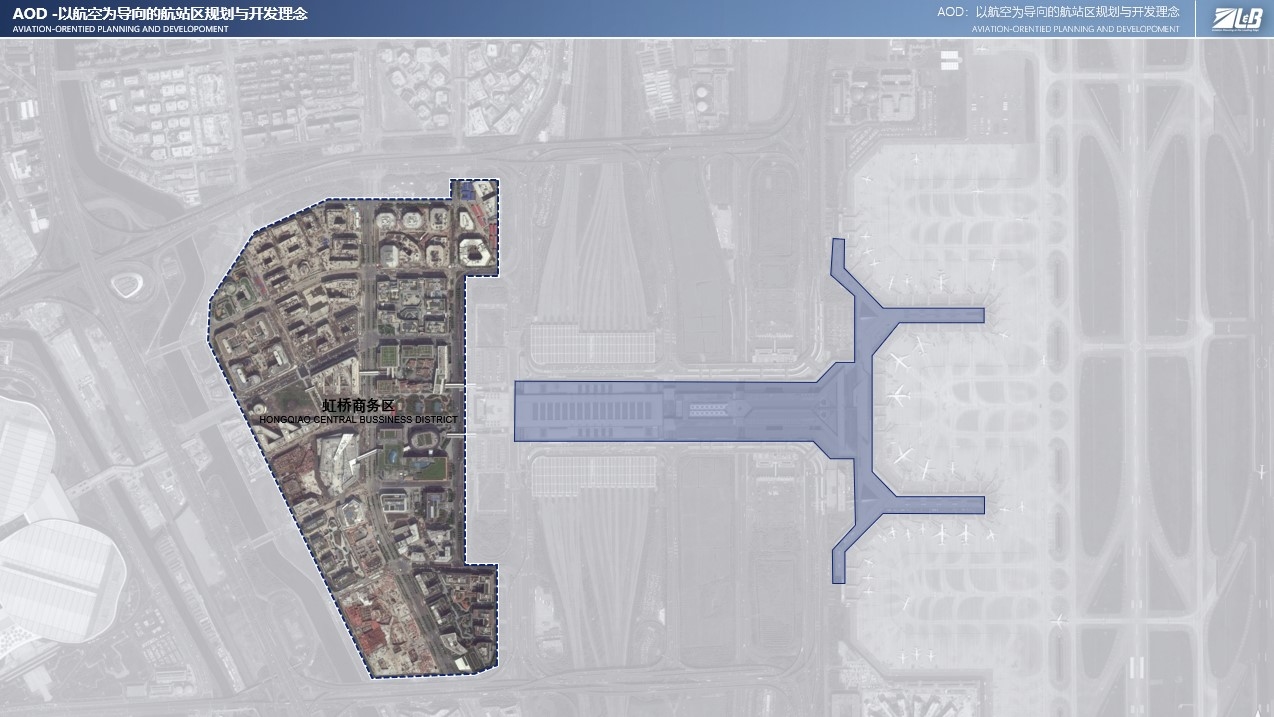

上海浦东机场跟它的旅客吞吐量基本上相似,大概只少了400万人次的量,但是浦东一共只需要T1、T2两个航站楼加一个卫星厅,实际上在满足7600万这个量的时候,卫星厅实在还没有投用,也就是说基本上只用了两个航站楼,就满足了同样的服务。它的系统更加简单,整个陆侧的土地资源会更加整合。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

| 千航国际 |

| 国际空运 |

| 国际海运 |

| 国际快递 |

| 跨境铁路 |

| 多式联运 |